Aus- und Einbau des Hinterrades

Hinweise zur Selbsthilfe, für Pflege und Wartung

Die Behebung kleinerer Funktionsstörungen, Selbsthilfe bei Unterwegspannen sowie die Ausführung der Pflege- und Wartungsarbeiten zur Erhaltung der Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs gehören zu den selbstverständlichen Pflichten eines Kraftfahrers. Die für Ihr Fahrzeug notwendigen Kenntnisse werden im folgenden vermittelt.

Arbeiten an Laufrädern und Bremsen

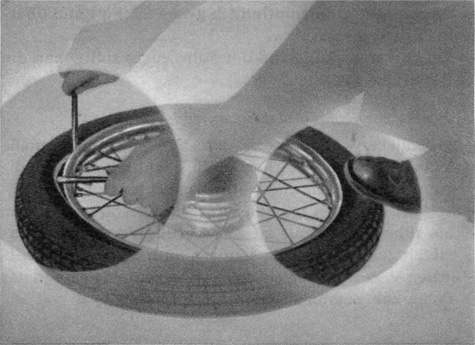

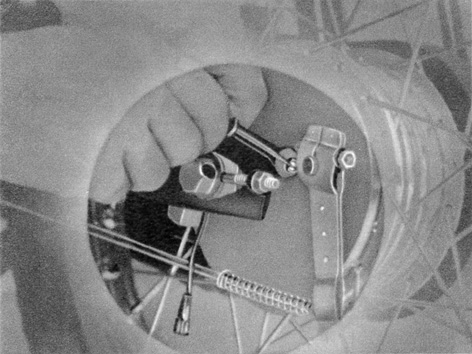

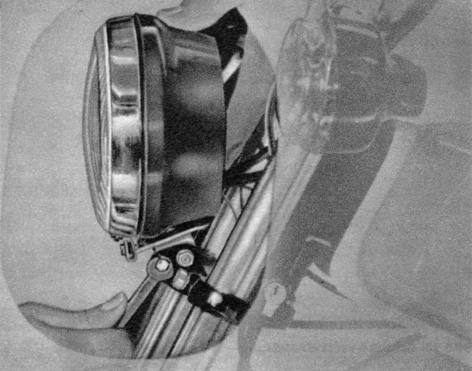

Aus- und Einbau des Vorderrades

- Fahrzeug aufbocken,

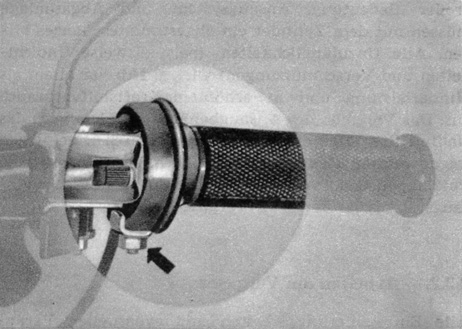

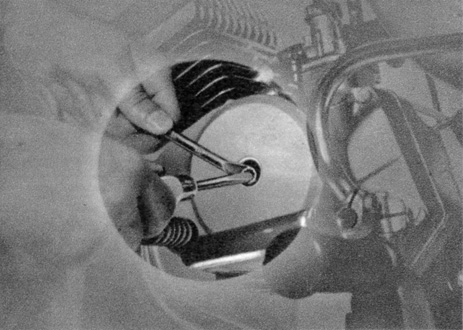

- bei Fahrzeugen mit Teleskopgabel die Klemmschraube für die Arbeit im linken Gabelholm lösen,

- Achsmutter und Federscheibe entfernen, Steckachse herabziehen,

- Rad herausnehmem

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

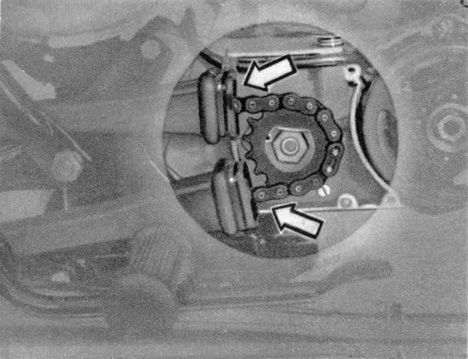

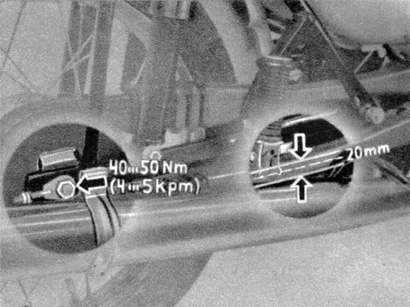

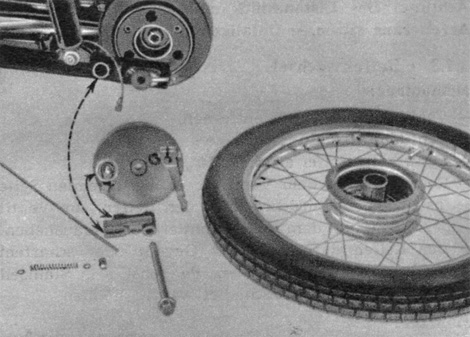

Aus- und Einbau des Hinterrades

- Fahrzeug aufbocken,

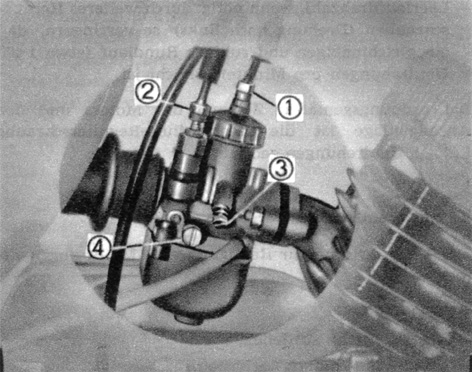

- Kabel für Stopplichtbehälter abziehen,

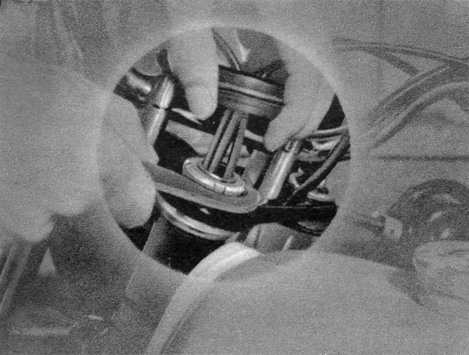

- Steckachse herauschrauben (auf der linken Fahrzeugseite),

- Distanzstück herausnehmen,

- Rad nach links vom Hinterradantrieb ziehen und aus der Schwinge nehmen.

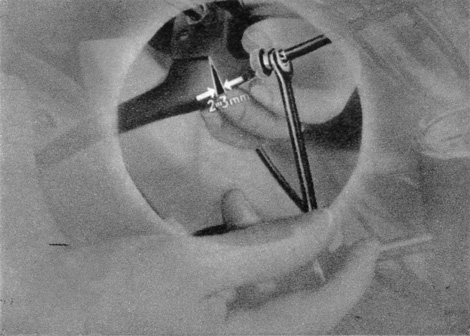

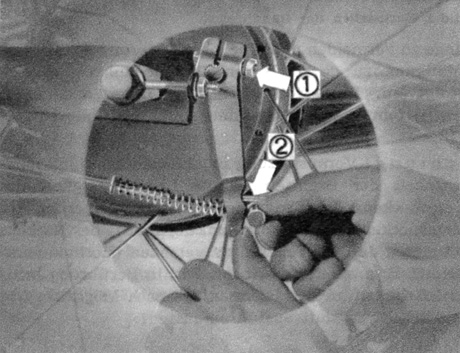

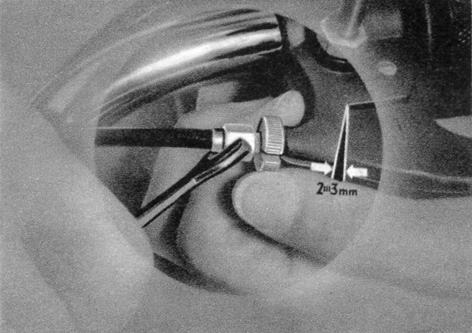

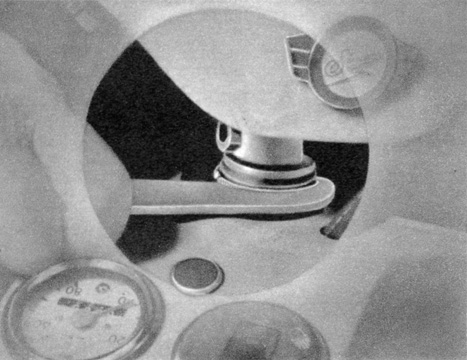

Beim Einbau darauf achten, daß das Laufrad spurhaltig eingesetzt wird (Stellung der Kettenspanner beachten) und die Mitnehmerbolzen richtig in den Elastikring eingetreten sind.

Achtung! Das Distanzstück muß ordentlich in seiner Arretierung sitzen. – Unfallgefahr!

3. Hinweise zur Selbsthilfe, für Pflege und Wartung

3.1. Arbeiten an Laufrädern und Bremsen

3.1.1. Aus- und Einbau des Vorderrades

3.1.2. Aus- und Einbau des Hinterrades

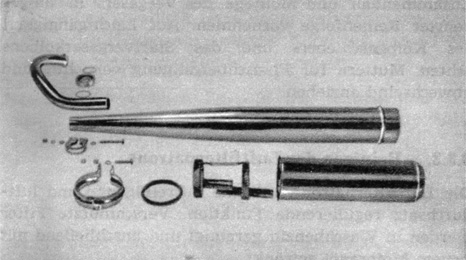

3.1.3. Reifenwechsel

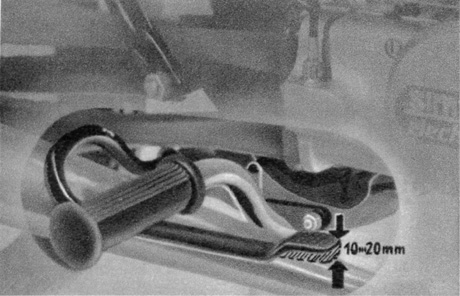

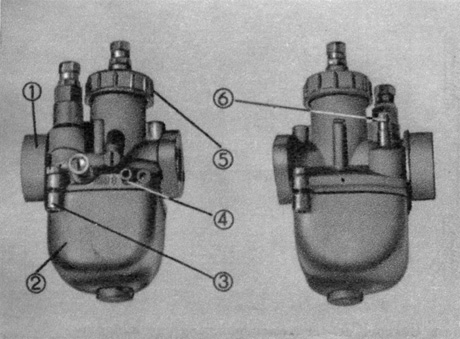

3.2. Arbeiten am Hinterradantrieb